- Archives du BAC (43 534)

- Art (11 062)

- Biographies (6 177)

- Divers (47 456)

- Histoire et Géographie (17 971)

- Littérature (30 273)

- Loisirs et Sports (3 295)

- Monde du Travail (32 158)

- Philosophie (9 544)

- Politique et International (18 653)

- Psychologie (2 956)

- Rapports de Stage (6 975)

- Religion et Spiritualité (1 441)

- Sante et Culture (6 436)

- Sciences Economiques et Sociales (23 576)

- Sciences et Technologies (11 297)

- Société (10 929)

- Page d'accueil

- / Littérature

Conclusion de dissertation sur la poésie

Par patrick68 • 26 Janvier 2012 • Dissertation • 253 Mots (2 Pages) • 19 489 Vues

Nous nous sommes demandés dans quelle mesure la contrainte poétique était une entrave à la libre expression du poète. Premièrement, nous avons vu que les contraintes poétiques empêchent le poète d'écrire ce qu'il ressent. En effet, la multiplication des contraintes focalisent l'attention du poète qui ne pense plus au sens de ce qu'il écrit. Deuxièmement, nous avons confirmé cette opinion, en observant la volonté des poètes du XIXè siècles d'inventer un nouveau genre de poésie, la prose, qui se détache de ces obligations d'écriture, et qui permet aux poètes de renouveler le langage poétique avec de nouveaux thèmes, de nouvelles formes... Cependant, nous nous sommes interrogés sur le fait que ces mêmes auteurs, qui écrivent de la prose, continuent d'écrire des sonnets, formes fixes soumises pourtant à de nombreuses contraintes. Nous nous sommes alors aperçus que les contraintes leur permettent, en réalité, de trouver d'autres mots pour exprimer ce qu'ils ressentent, autres que ceux qui nous viennent communément à l'esprit lorsque l'on veut dire quelque chose. La forme poétique fait plus appel au son, à l'émotion, lors de l'écriture, qu'à la raison. Ainsi, malgré les efforts à fournir pour écrire un sonnet, les mots sortent beaucoup plus forts que s'ils avaient été dits dans le langage commun. Nous en concluons donc que la contrainte poétique n'est pas une entrave à l'expression personnelle, mais qu'elle constitue plutôt un tremplin vers celle-ci. N'est-ce pas une preuve que l'être humain a besoin de codes, qu'il se définit lui-même, pour être libre ?

Français au BAC : Dissertation sur la poésie

La poésie est un genre littéraire qui existe depuis des siècles, elle reste cependant difficile à définir. « Poésie » vient du grec (poiein) qui signifie « faire, créer » : En effet, la poésie est l’art d’utiliser les sons, les rythmes pour exprimer une émotion, une sensation en jouant sur les sonorités, le rythme et la musicalité. La poésie est souvent vue comme illustrant la beauté et la Joie, dans laquelle beaucoup aiment se réfugier. Est-elle l’art d’embellir tout ce sur quoi elle se pose ? our cela nous allons voir si la poésie est une manière de s’exprimer à viser l’esthétique. Dans un premier temps nous démontrerons que la poésie permet d’embellir le monde réel puis pour terminer nous verrons qu’elle peut également refléter le mal. Swp to page La poésie peut embe à ce qu’il n’en a pas point fort. Tout d’abord, dan transformée en objet org Sni* to View porter de la beauté déjà, c’est de là son eur peut être ns le poème de Charles Baudelaire » Une charogne » issue des fleurs du mal. Ici le poète crée une fusion entre la laideur et la beauté.

Pour cela il utilise des antithèses v13″carcasse superbe » v9″soIeil rayonnait sur cette pourriture » c’est u ne association ironique mais aussi une façon de traduire le lien entre le beau et le laid tout comme entre les « fleurs » et le « mal Charles Baudelaire multiplie les apostrophes et les noms romantiques, pour montrer la beauté qu’incarne la femme « ô reine des grâces, soleil de ma nature, mon ange, étoile de mes yeux A la strophe 8, le poète cherche à creer une réalité idéale en s’appuyant sur la réalité elle-même v29 « Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve », puis aux v30-31 « Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve, Une ébauche ente à venir, Sur la toile oubliée, et que l’artiste acheve », le poète montre que son travail est celui de la reconstruction. Sa technique a pour but de recréer la beauté à partir de la décomposition. Le poète nous prouve qu’il peut rendre beau un cadavre, il sublime alors la mocheté en la rendant esthétique. Puis une des missions du poète est de rendre beau un quotidien banal, la poésie attache une grande importance à la description, ce qui permet de faire voyager le lecteur notamment dans « Therese Raquin » d’Émile Zola où le paysage est décrit dans es moindres détails, et où le poète nous fait part d’un voyage en barque sur la Seine.

Le poète est comme à la quête d’esthétisme, il veut enlever toute banallté notamment dans « La Chevelure » de Charles Baudelaire d’esthétisme, il veut enlever toute banalité notamment dans « La Chevelure » de Charles Baudelaire il qualifie la chevelure de bleu v26 « Cheveux bleus », ce qui fait référence à la Mer et qui donc enlève toute banalité à cette femme, le poète décrit de manière si belle la chevelure d’une femme qu’elle en perd son aspect banal. Mais encore dans Le buffet i’ d’Arthur Rimbaud, où on cherche ? rendre un vieux buffet inutile en un objet significative qui fait par de souvenirs très fort comme les mèches de cheveux et les odeurs encore très présentes v9àv11 « C’est là qu’on trouverait les médaillons, les meches, De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. » Ainsi, un objet d’apparence inutile est en fait un témoin du passé.

Ici les poètes nous démontrent qu’ils peuvent transformer la chose la plus banale en une réelle beauté. Mais surtout la poésie peut également embellir quelque chose e déjà beau, notamment dans le poème « La courbe de tes yeux » de Paul Eluard, dans celui-ci le poète nous fait part de son amour envers sa muse: Gala, en la décrivant à partir de la courbe de ses yeux. Ily a ici un réel partage amoureux qui va être embelli tout au long de ce poème. Pour cela Paul Eluard nhésite pas ? utillser des connotations poétiques « feuilles’ , « mousses de cela Paul Eluard nhésite pas à utiliser des connotations poétiques « feuilles », « mousses de rosées », « les roseaux », « les ailes », ‘ e parfums éclos », « astres ».

Il nous montre que les yeux de Gala ne ont pas simplement des yeux physiques, mais des « yeux purs ‘ v14″Le monde entier dépend de tes yeux purs ». Le poète fait passez des messages romantiques à travers ses vers notamment au v1 « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœUr » cela signifie que Gala l’enveloppe de son amour puis également au v1 5″Et tout mon sang coule dans leurs regards. » Paul Eluard lui répond en lui rendant ce qu’il a de plus précieux: son « sang », c’est- à-dire sa vie. Mais surtout il embellit sa femme au point qu’elle devienne une sorte de déesse, pour cela il fait référence à des onnotation religieuse va ‘Auréole du temps » ce qul signifie qu’elle sacralise le temps. La femme comme l’amour pourtant déjà beau ne cesse d’être embelli dans ce poème.

Mais la poésie ne reflète pas toujours de la beauté, et évoque la réalité qui se définie parfois de tristesse et laideur. Tout d’abord dans certains poèmes, le poète évoque sa tristesse et ses peines. Il nous fait part de sa vie lugubre à travers ses quelques vers. Nous pouvons le voir dans le poème de Victor Hugo » Demain dès l’aube », suite à la mort de sa fille Léopoldine, Victor Hugo souhaite partir, PAGF Victor Hugo » Demain dès l’aube », suite à la mort de sa fille Léopoldine, Victor Hugo souhaite partir, on le remarque grâce ? la répétition des compléments de temps v1 « Demain, dès l’aube, ? l’heure où blanchit la campagne, Je partirai. » et l’emploi constant du futur des verbes de mouvement VB »j’irais » v5″je marcherais ».

Le fait de vouloir partir s’explique par le chagrin de sa séparation entre lui et sa fille, il souhaite la rejoindre en allant jusqu’à sa tombe. On remarque qu’il avait une relation plutôt affective grâce au jeu d’alternance entre « je » et « tu » v2″Je partirai. Vois-tu, e sais que tu m’attends » v4″Je ne puis demeurer loin de tai plus longtemps. De plus, dans le dernier vers, il choisit de déposer sur sa tombe une bruyère. Cette plante est associée à la passion amoureuse, ainsi qu’à la persistance ainsi que le choix du « houx vert plante résistante mais douloureuse, insinue un amour toujours présent, mais qui blesse vivement l’auteur v12″lJn bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. Dans le poème de Paul Éluard » Le temps déborde « , nous remarquons la profonde tristesse du poète du a la mort de sa femme avec laquelle il avait vécu 17 ans. Nous constatons une rupture car à la derniere strophe on voit que les pronoms « tu » et « nous » ont été remplacés par ‘je » puis dans la dernière strophe il n’y a plus de « tu » et « nous » ont été remplacés par « je » puis dans la dernière strophe il ny a plus de syntaxe ce qui montre la souffrance de l’auteur. La mort est présente tout au long du poème v10″La mort visible boit et mange à mes dépens » ici la mort est personnifié puis au v15″Mon passé se dissout je fais place au silence. Il ne trouve plus les mots pour évoquer son passé ce qui montre encore sa souffrance.

Dans cette poésie nous avons un rythme ernaire qui montre l’avancée de la mort. Nous pouvons en conclure que la réalité est vécue douloureusement par le poète. Puis la poésie évoque parfois la réalité dans toute sa laideur, nous pouvons l’apercevoir à travers le poème de Victor Hugo ‘ Mélancholia » Dans celui-ci, Victor Hugo évoque le travail dur et cruel des enfants. Dès le premier vers du poème, Victor Hugo emploie des phrases interrogative dans le but d’interpeller le lecteur grâce au registre pathétique v1 « Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit y a également ici une antithèse « tous ? et « pas un seul En fait tous ces enfants devraient rire.

Ici Victor Hugo décrit avec réalité l’état des enfants, il insiste sur leur mauvaise santé v12″quel pâleur » v2″Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit » Les enfants sont de véritables outils de production, ils sont employés par des adultes et sont comme emprison sont de véritables outils de production, ils sont employés par des adultes et sont comme emprisonnés v4″lIs s’en vont travailler quinze heures sous des meules »v5″de l’aube au soir »v6″ dans la même prison’ . Les enfants sont donc vus comme des machines 24″Qui produit la richesse en créant la misère ». Leurs conditions de travail sont inacceptables. pour Victor Hugo, le monde de l’usine est comparable à l’enfer, il emploie beaucoup de métaphores pour insister sur la personnification des machines.

La poésie est donc aussi une forme de montrer la dure réalité ainsi que l’injustice. Mais surtout la poésie permet également de refléter un monde ou des personnages slnistres, pour cela j’ai choisi le poème « Mors » issu des Contemplations de Victor Hugo, dans ce poème est évoqué la mort par la description d’une atmosphère d’apocalypse. 4″Dans l’ombre où l’on dirait que tout tremble et recule », Victor Hugo utilise comme personnage la Faucheuse car c’est elle l’incarnation de la mort. Ici la mort domine tout, les époques comme « Babylone » au lieu v13″ en bas, en haut » Elle détériore même la beauté, on le voit aux antithèses v9″Les roses en fumier » v10″L’or en cendre ».

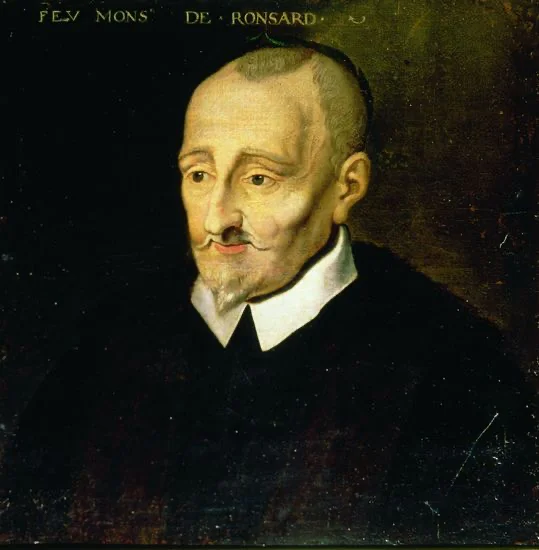

Dans ce poème la vision est effroyable et on ne peut lutter contre cette mort, le poète ne peut agir contre cette fatalité tout comme la mort de sa fille Leopoldine. mort, le poète ne peut agir contre cette fatalité tout comme la mort de sa fille Leopoldine. On en conclue que ce poème est sombre et très sinistre ce qui enlève toute trace de beauté. Puis j’al également choisit le poème de Pierre Ronsard « Je n’ai plus que les os… car ce poème incarne un personnage sinistre, qui est condamné à la mort. Ce personnage sinistre est en réalité le poète lui-même, c’est de la que le poème est terrifiant. Il nous raconte l’approche imminente de sa propre mort.

Ronsard nous fait part surtout de la dégradation de son corps v1-2″Je n’ai plus que les os, un squelette je semble, Décharné, dénervé, démusclé, dépoulpé » mais surtout au quatrième vers « Je n’ose voir mes ras que de peur je ne tremble. » Ronsard évoque son hésitation à se regarder. Il se décrit comme déjà mort, dans son poème il n’hésite pas à souligner les détails macabres, en particulier au moment de la mort. Cela en fait un poème sinistre. La poésie est doté d’un grand atout celui d’embellir les poèmes en visant l’esthétique, mais cela ne caractérise pas la poésie en général car elle peut être parfois source de tristesse, mocheté… On en conclue alors que la poésie peut donc être source de beauté autant qu’elle peut être source de laideur.

Laisser un commentaire Annuler la réponse.

Abonnez-vous à samabac..

Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à ce blog et recevoir une notification de chaque nouvel article par e-mail.

Adresse e-mail

Abonnez-vous

LES PLUS VUS

Concours douanes – Les dossiers à fournir pour chaque catégorie

Les 30 offres d’emploi et de stages au Sénégal du 17 Mai 2024

Le Port Autonome de Dakar recrute plusieurs agents et stagiaires

Sujet corrigé d’une dissertation littéraire par Mr Badji professeur de lettres modernes

Le TER recrute plusieurs jeunes

Le groupe Sonatel recrute plusieurs stagiares

Connectez-vous !

Identifiant ou adresse e-mail

Mot de passe

Saisissez votre réponse en chiffres 1 × 2 =

Se souvenir de moi

- Bibliothèque scolaire numérique

- L'entretien de français

Exemples d'ouvertures et de conclusions sur différents extraits et poésies : Verlaine, Baudelaire, C. Cros, La Fontaine, Voltaire, Molière

Conclusions et ouvertures sur textes pour préparer l'entretien de français.

*** Ressources du forum. Conclusions et ouvertures postées par évidence, membre du forum prépabac

"L'albatros" de Baudelaire

- Conclusion :

- Avec l'image de l'Albatros, Baudelaire représente donc bien la condition du poète: capable de s'élever et de créer mais incompris par la société. Il dénonce dans ce poème sa propre condition, mais pas seulement : Baudelaire fait partie de la génération des poètes maudits, et d'autres poètes comme lui se sentent incompris. Il n'est pas le seul à avoir dénoncé cela:

- Ouverture :

- Par exemple Tristan dans "le crapaud", avec l'image d'un crapaud dont tout le monde ne voit que la laideur sans apercevoir "son oeil de lumière", il représente également bien le poète incompris par la société malgré ses fonctions de "voyant".

Les pauvres à l'églises

- Dans ce poème, Rimbaud exprime toute sa révolte contre la religion et la bourgeoisie. Il dénonce leur hypocrisie et leur indifférence façe à la misère du peuple et dresse un tableau de son époque.

- On peut le rapprocher d'un autre de ses poèmes, "le mal", où Rimbaud faisait à nouveau une satire de la religion à cause du comportement de l'église pendant la période de la guerre.

Le collier de charles cros :

- Charles Cros exprime son sentiment d'inadaptation et son rejet par un décalage permanent avec les autres. Bien qu'il ne soit pas reconnu, il exprime une idée de compensation grâce à la beauté qui est le remède à son mal. Ce sonnet traduit donc aussi les élans poétiqued de Cros.

- Comme Corbière, Verlaine, Baudelaire et d'autres, Cros fait partie de la génération des poètes maudits car ils se sentent en marge de la société. Baudelaire exprime aussi cette sensation de décalage et de rejet dans son poème l'albatros où l'oiseau magnifique dans les airs, une fois à terre est incapable de marcher. De plus, dans toutes les œuvres de Baudelaire, nous retrouvons ce sentiment de compensation, remède au spleen, avec la beauté, la femme, l'évasion qu'il exprime dans sa poésie.

Le curé et le mort

- Dans cette fable, on retrouve cet aspect plaisant(récurrent chez La Fontaine) grâce à la vivacité du récit, à la diversité des registres, des paroles, de la narration mais la fable a également une portée didactique en faisant tout d'abord une critique de la religion, mais avec une morale plus globale qui invite à réfléchir sur notre comportement en général.

- Cette dernière et dans la même lignée que "la laitière et le pot au lait" où une laitière pense sans cesse à ce que va lui rapporter son Pot au lait, jusqu'à ce que celui ci se casse et que tout ce qu'elle avait prévu ne disparaisse. Ces deux fables ont donc une morale similaire qui nous fait réfléchir sur le fait de desirer des choses avant d'en avoir la possibilité.

Le Rat qui s'est retiré du monde

- Dans cette fable, on retrouve cet aspect plaisant de la fable grâce à la diversité ( que ce soient des registres, des vers, ou encore de la forme de discours) et grâce à un récit efficace mettant en scène des animaux. Mais on a également un aspect didactique avec des références historiques, et surtout, une satire sur certains faits de l'actualité de son époque, dans ce cas, l'hypocrisie de dévots. Il peut aussi faire référence au clergé contemporain refusant de financer la guerre de Hollande.

- La remise en cause de certains aspect de la religion est un sujet très sensible à cette époque( c'est pourquoi La Fontaine met une distance prudente en ne parlant pas directement de moine) mais c'est un sujet qui sera encore d'actualité un siècle plus tard comme l'on peut le voir dans le conte philosophie que de Voltaire "Candide" où il dénonce l'aspect tyrannique et arbitraire de la religion.

Tartuffe, acte III scène 2

- Dans cette scène, Molière montre l'hypocrisie de Tartuffe par sa fausseté, son jeu d'acteur et par la pensée du péché mais également en utilisant Dorine qui par son franc parler et ses manipulations confirme ce que l'on pense de Tartuffe.

- Cette scène, qui est la première apparition de Tartuffe, montre bien l'hypocrisie du personnage auquel on s'attendait et elle prépare la suite de l'intrigue où Tartuffe fait des avances à Elmire, scène centrale de la scène.

Tartuffe, Acte III scène III

- Tartuffe dans cette scène voulait convaincre Elmire de son amour, mais la scène révèle en fait toute son hypocrisie: en détournant le langage religieux pour des propos galants, en faisant preuve d'hypocrisie sociale ( puisqu'il dit savoir éviter les scandales) et également en faisant preuve d'hypocrisie dans ses sentiments : ici, il est question de plaisir et non de sentiments. De plus son discours est tellement construit qu'il semble être un froid calculateur. Cette scène marque donc un tournant dans l'intrigue.

- L'hypocrisie de certains religieux a était traitée par d'autres artistes du 17ème, comme La Fontaine dans le rat qui s'était retiré du monde' où un rat se proclame dêvot mais devient "gros et gras" alors qu'il est sensé se contenter de ce dont il a besoin, et ne veut pas aider son peuple. Dans cette fable, La fontaine fait donc également par l'humour la critique d'un faux dévot.

Colloque sentimentale

- On à donc ici une sorte d'histoire allégorique. ce duo d'amour n'existe plus comme ce dialogue impossible le montre. Le temps à tout détruit et c'est l'oubli et la mort qui sont victorieuses. Le titre paraît dérisoire vu le refus de dialogue de l'un des interlocuteurs. Ce poème traite de façon ironique et désespéré le thème de l'amour et de la fuite du temps : on est loin d'un lyrisme romantique, c'est le désespoir et le néant qui domine.

- Ce thème de l'amour impossible est également utilisé par Baudelaire : dans " à une passante" , où il décrit l'histoire d'un echec amoureux avant même qu'elle ait commencé.

Le dormeur du Val:

- Dans « le dormeur du Val » , Rimbaud dénonce l'horreur et surtout l'absurdité de la guerre en décrivant d'abord un endroit idyllique où la nature chaleureuse semble accueillir un soldat endormis, puis en révélant la dure réalité où le soldat a en fait été tué lors de la guerre. La beauté de la nature rend la mort encore plus insupportable. Le soldat pourrait vivre, il est jeune, et est mort. Sous cet angle, on ne peut que voir l'absurdité de la guerre. Rimbaud est exposé aux horreurs de la guerre très jeune, et cela se ressent dans beaucoup dans ses poèmes.

- Dans « le Mal » par exemple on peut encore une fois le voir dénoncer la folie de la guerre tout en remettant en cause certains aspects de la religion.

Candide, incipit

- . Sous les apparences d'un conte, Voltaire fait donc de nombreuses caricatures et dénonciations : Il fait une satire de la noblesse, dans un monde qui repose sur l'illusion et qui n'est le meilleur des mondes que pour ceux qui jouissent des priviléges. Il fait également un caricature de la philosophie optimiste de Leibniz avec le personnage de Pangloss qui permet de maintenir une société figée dans ses illusions.

- Ce monde, présenté comme un paradis dont va être rejeté Candide est en quelque sorte une caricature de l'exclusion de Candide , en le montrant chassé du paradis terrestre pour avoir cédé à la tentation ( Cunegonde au lieu de Eve.) Candide dans ce chapitre considérait cet endroit comme un idéal et la philosophie de Pangloss comme une verité incontestable, il est donc encore loin de l'ideal Voltairien. Mais à partir de son exclusion, il sera confronté à la réalité,un monde qu'il cherchera à comparer avec un regard naïf à la philosophie optimise qu'il à toujours connu. Tant qu'il ne s'en détache pas, il reste sur un monde d'illusion.Au fur et à mesure des chapitres, Candide va evoluer et abandonner ces illusions peu à peu pour accepter le monde tel qu'il est et apprendre à juger par lui même et prendre ses propres décisions.

-> Candide Chapitre 6 l'autodafé

- Voltaire dénonce dans ce chapitre le fanatisme religieux et l'intolérance . Pour arriver à ces moyens, il cherche à provoquer le lecteur en décrivant l'autodafé comme un spectacle esthétique et carnavalesque sans émotions, ce qui donne une impression de décalage à cause de la cruauté de ce qui se passe. Il dénonce aussi par le biais d'humour noire, d'antiphrases et en montrant l'absurdité de la cérémonie. On voit que Candide, à la fin de ce chapitre, commence à avoir uneréflexion, après tout ses malheurs sur la philosophie si optimiste de Pangloss.

- Voltaire dénonce avec candide le fanatisme religieux de manière indirecte, mais cette lutte contre le fanatisme se voit aussi dans d'autree ouvrages: par exemple dans son dictionnaire philosophique avec l'article Fanatisme où il essaie de convaincre et de persuader directement le lecteur des effets négatifs du fanatisme.

-> Candide Le nègre de Surinam

- Dans cet extrait , Voltaire, dénonce l'esclavage en suscitant l'émotion chez le lecteur avec la narration, les réactions de Candide et le discours du nègre qui soulèvent du pathétique.

- Par ce moyen, il dénonce la déshumanisation des esclaves, la cruauté qu'ils subissent juste pour les petits plaisirs des européens et la réussite d'une économie. Ce thème de l'exploitation de l'homme par l'homme est récurrent chez les philosophes. Montesquieu par exemple, démontre de manière ironique l'absurdité de l'esclavage.

-> Fanatisme - Voltaire ( dictionnaire philosophique)

- Fanatisme est un texte qualifié d'article de dictionnaire, pourtant, Voltaire s'en sert pour dénoncer et combattre le fanatisme de manière efficace en utilisant des arguments et des exemples et en le dévalorisant avec du vocabulaire et des images négatives.

- Voltaire dénonce le fanatisme dans d'autres textes, notamment dans Candide, dans le chapitre du nègre de Surinam où le personnage principal, Candide, découvre un esclave amputé et misérable qui leur raconte son histoire.

Ionesco, Rhinocéros

- Ouverture sur l'incipit

- pour l'instant, un cadre plutôt réaliste et banal, est mis en place, ce qui va être raconté par la suite , c'est-à dire la transformation en rhinocéros des habitants de la ville, sera totalement décalée et la pièce bien plus absurde que dans cet incipit.

- Ionesco, Tableau 1 de l'acte II , la scène du bureau où mme Boeuf arrive poursuivi par un Rhinocéros et où l'on découvre que celui-ci est son mari.

- Dans un véritable monde à l'envers, où certains moments sont comiques, la scène dégage un côté inquiétant : Outre l'atmosphère angoissante de la scène, les personnages semblent enfermés dans un système de pensées inadéquates. Devant un événement improbable, les réactions sont étranges et donc inquiétantes.

- Cette absence de réaction explique que plus tard dans la pièce, tous ces personnages hormis Béranger seront transformés en Rhinocéros.

- -> Rhinocéros, Ionesco, scène de la transformation de Jean en Rhinocéros

- Dans cette scène, on assiste pour la première fois à la transformation d'un homme en rhinocéros, qui se manifeste par de multiples symptômes physiques mais aussi moraux puisque Jean rejette peu à peu la civilisation humaine. Bérenger ne veut pas comprendre ce qui arrive à son ami et essaie de le raisonner. Jean incarne un personnage profondément en opposition à la bête que devient Jean. Mais tous ses efforts semblent inefficaces face à la rhinocérocerie.

- Cette scène est très inquiétante, la transformation des rhinocéros progresse et atteint même des personnes qui semblent imprégnés de morale, ce qui montre que personne n'est à l'abri et que bientôt, tous succomberont comme la pièce le montre. Bérenger, qui était l'anti-intellectuel est le seul qui résiste à cette épidémie.

Pour aller plus loin : consultez les documents du site

Calendrier du bac 2019, séries générales, technologiques et bac pro. epreuves anticipées, pondichéry, liban, washington.

- Le 04/02/2019

- Dans L'actualité du bac 2019

- 0 commentaire

Lire la suite

Calendrier du bac 2019, séries générales, technologiques et bac pro. Epreuves anticipées, métropole et DOM-TOM

Les sujets corrigés du DNB de français 2018, métropole en ligne sur dubrevetaubac.fr

- Le 28/06/2018

- Dans L'actualité DNB et BP 2019

Brevet de français 2018 corrigé. DNB Pondichéry. Entraînez-vous pour le jour J.

- Le 04/05/2018

La découverte du Nouveau monde, Montaigne, Des Cannibales, Cyrano de Bergerac, l'autre monde, Bougainville, Bouvier, l'usage du monde

- Le 16/01/2018

- Dans Listes EAF , descriptifs candidats libres

Document idéal pour les candidats libres pour la faire la liste bac EAF

L'humanisme, Rabelais, Erasme, La Boétie : descriptif idéal pour un candidat libre

- Le 15/01/2018

Descriptif, l'humanisme

Descriptif des lectures et activités pour le bac de français, série S. Document idéal pour les candidats libres

- Le 21/05/2017

Roland Barthes, Sur Racine, le monstre. Le théâtre et sa représentation

- Le 05/03/2017

Voyage, altérité et engagement, séquence bac : Diderot, Condorcet, Bougainville, Montaigne, Montesquieu, commentaires littéraires, oraux EAF, Corpus.

- Le 06/05/2016

Relation de voyage, altérité et engagement

Lecture en PDF : Freud, cinq leçons sur la psychanalyse : séquence philosophique, le sujet

- Le 13/03/2019

- Dans Le manuel de philosophie. Les textes du bac

Méthodologie pour la dissertation de philosophie, réalisation du devoir de l'introduction à la conclusion. Avoir une bonne note au devoir bac.

- Dans Méthodologie philosophie

Les deux méthodes pour faire un bon commentaire en philosophie et avoir des points au-dessus de la moyenne : méthodologie

Conseils pour réussir un commentaire ou une dissertation au bac de philosophie - usage de la citation, gestion du temps et travail pendant l'année.

- Le 12/03/2019

Wajdi Mouawad, Inflammation du verbe vivre à l'oral EAF. Comment le théâtre permet-il de dévoiler la vérité ?

- Le 11/03/2019

- Dans Les oraux de français

Les textes de référence sur le thème de l'état : organiser les révisions de philosophie toutes séries

- Le 09/03/2019

Les textes de référence sur les thèmes de la justice et du droit: organiser les révisions de philosophie toutes séries

Stéphane Mallarmé, “ses purs ongles très haut…Version définitive du sonnet en X, fiche bac pour réviser l'entretien de français : oral de l'EAF

- Le 07/03/2019

Le Vase, José Maria de Hérédia. Un vase antique, un vase rituel. Etude du sens du sonnet, préparation et fiche bac

Une cité radieuse au XIXe siècle, le Familistère de Guise, une utopie réalisée. HDA, oral de l'EAF

- Le 06/03/2019

- Dans Tx complémentaires pour l'oral EAF

François Villon - Oral EAF - Testament, Poèmes CXIV et CXV et fiche synthèse pour réviser

Films sur le thème de la guerre en document complémentaire à l'oral de l'EAF, Joyeux Noël, Carion, Frantz de F. Ozen, Au revoir là-haut, Dupontel

Racine, Bérénice, tirade d'Antiochus en lien avec le texte d'Aragon Aurélien, l'incipit : lecture cursive, bac oral de français

Les textes de référence sur le thème de la société : organiser les révisions de philosophie toutes séries

- Le 28/02/2019

Fragonard, le Billet doux en activité complémentaire à l'oral du bac de français

- Le 27/02/2019

Au revoir là-Haut, Pierre Lemaitre : questions pour un contrôle de lecture niveau bac toutes séries

- Le 26/02/2019

- Dans Questionnaires, contrôles de lecture

L'oral de l'EAF sur Pierre Lemaitre, Aurevoir là-haut, un extrait : Quelle vision des poilus de 14/18, le texte de Pierre Le maître donne t'-il ?

Lecture cursive radiguet, le diable au corps : étude de l'incipit à la fois classique et original.

- Le 25/02/2019

Aragon, Aurélien, l'incipit : En quoi Aragon fait-il le portrait d'un anti-héros en prenant le contre-pied des récits traditionnels?

- Le 22/02/2019

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, commentaire et questionnaires pour l'oral de l'EAF. Dénonciation de l'absurdité de la guerre

Pascal, Fragment d’un Traité du vide, Ire partie. Commentaire et réflexion : est-ce par la raison que l'homme se distingue des animaux?

- Le 20/02/2019

- Dans Commentaires philosophiques

Est-ce un devoir pour l’homme d’être cultivé ? Dissertation philosophique, séquence culture.

- Dans Dissertations philosophiques

Commentaire philosophique : Freud Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse

- Le 19/02/2019

Beckett, Oh les beaux jours, acte I et II commentaire littéraire et préparation orale. Un renouvellement de la forme théâtrale

- Le 18/02/2019

Textes de référence sur le thème de la religion : document idéal pour organiser les révisions du bac

- Le 15/02/2019

S'inscrire à parcoursup - quelques conseils à suivre : Orientation post-bac

- Le 12/02/2019

- Dans Dossier Parcoursup

Parcoursup : le calendrier 2019 en trois étapes - Saisie des voeux et finalisation du dossier

Bilan officiel de l'année 2018 et ajustements annoncés pour 2019

Les lycéens souhaitent être maîtres de leur choix pour leur vie étudiante et professionnelle

Bonne écriture d'invention, séquence argumentation, vous êtes critique pour un hebdomadaire culturel. note obtenue, 7,5/10.

- Le 09/02/2019

- Dans Ecritures d'invention. Les écritures au bac de français toutes séries et toutes séquences, poésie, théâtre, argumentation, roman, réécriture, Renaissance et Humanisme

Manuel de philosophie : les textes de référence sur le thème de l'art au bac de philosophie, toutes séries

- Le 08/02/2019

Date de dernière mise à jour : 30/07/2021

Oeuvres renouvelées

- Nathalie Sarraute

- Pour un oui ou pour un non

Questionnaires

- Nathalie Sarraute

- Le Nouveau Roman

Parcours "Théâtre et dispute"

- Les variations scéniques

- La scène, l'espace du conflit

Disserter sur une oeuvre

- Sujets d'entrainement

- Méthodologie

- Lexique de citations

- Appropriation d'une oeuvre

Commentaires / Repérages

- "C'est bien ça..."

- "La vie est là... "

- La scène finale

Vers l'oral du bac

- Réussir l'étude linéaire

- La question de grammaire

- Lecture cursive "Art"

- Yasmina Reza

Corneille, Le Menteur

" Mensonge et comédie "

Questionnaire de lecture

Exercices corrigés, classe 1ère

- Textes à trous

- Questions/Réponses

Etudes linéaires

- I,3 - II,5 - III,5 - IV,3 - V,6

- Dossier bac 1ère

- Le classicisme

Humanités, Littérature, Philosophie, bac 2020

Évitez les fautes dans vos écrits académiques

Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.

- Éléments linguistiques

La conclusion : une fin réussie

Publié le 1 juillet 2020 par Agathe Costes .

Le terme conclusion peut avoir différentes significations qui restent toutefois proches. Dans le cadre qui nous intéresse, une conclusion est une partie terminant un document . Elle permet généralement d’énoncer une forme de bilan, de conséquence ou de morale du texte qui la précède.

Une conclusion peut apparaître dans différents documents :

- un roman ;

- un essai ;

- une dissertation ;

- un écrit académique ( rapport de stage , mémoire , thèse ) ;

- un compte rendu ;

- un document juridique, etc.

Cet article présente spécifiquement la conclusion dans la dissertation et les écrits académiques.

Table des matières

Réussir sa conclusion, la conclusion dans les dissertations, la conclusion dans les rapports de stage, mémoires et thèses.

Au même titre que l’introduction, la conclusion représente une partie essentielle d’un document. Pour qu’un document donne l’impression d’être réussi, sa fin doit impérativement l’être.

Pour écrire une conclusion satisfaisante, il est nécessaire de :

- reprendre correctement les différentes parties formant la conclusion ;

- établir un raisonnement logique , appuyé par les recherches menées dans le développement ;

- respecter le style académique universitaire (écrire avec clarté, précision, concision, neutralité et cohérence).

Vous devrez ainsi éviter les fautes, les répétitions, les redondances, l’emphase, les idées toutes faites, ainsi que le manque de clarté et de logique.

Nous vous détaillons dans les parties ci-dessous les éléments à intégrer dans une conclusion en fonction du type de document présenté : dissertation, rapport de stage, mémoire et thèse de doctorat.

Corriger des documents en 5 minutes

Trouvez rapidement et facilement les fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation dans vos textes.

- Correction d'un document en 5 minutes

- Appliquer les modifications en 1 clic

- Corriger des documents pendant 30 jours

Essayez le correcteur IA

La conclusion dans la dissertation doit répondre à la problématique posée dans l’introduction du document et proposer une perspective d’ouverture par rapport au sujet abordé.

Elle se compose :

- d’un rappel de la problématique ;

- d’un bilan des arguments des parties du développement ;

- de la réponse à la problématique de l’introduction ;

- d’une proposition d’ouverture sur le sujet abordé.

Exemple de conclusion de dissertation

Sujet : « En quoi peut-on dire que l’objet ordinaire diffère de l’oeuvre d’art ? »

Nous avons donc tout d’abord montré que les oeuvres d’art et les objets ordinaires pouvaient, au premier abord, sembler identiques du fait de leur apparente production artificielle qui impliquerait l’utilisation de la main ainsi que la présence de travail, et que ces deux éléments constitueraient des imitations imparfaites.

Cependant, si l’on débute une réflexion plus profonde dans la compréhension de l’oeuvre et de l’objet, on s’aperçoit que la création d’une oeuvre d’art provient de l’existence d’un don mystique qui crée des règles spontanément, ce qui permet à l’artiste de fabriquer des oeuvres innovantes et intéressantes.

Au terme de cette étude, il apparaît donc que l’oeuvre d’art et l’objet ordinaire sont des éléments qui diffèrent l’un de l’autre, en raison de la présence d’apports chez l’oeuvre d’art, qui sont inexistants chez les objets ordinaires. Ainsi, les objets d’art sont bien plus que de simples imitations, il s’agit d’éléments qui possèdent du mystère dans leur création, ainsi qu’un apport innovateur dans leur l’expression. Il existe d’ailleurs, une spontanéité dans leur création, qui est absente dans la fabrication d’objets du quotidien.

Par ailleurs, d’après le philosophe Bergson, l’art nous fait voir le monde autrement, alors que les choses ordinaires nous montrent uniquement l’utilité pratique des objets. En effet, selon ce philosophe « lorsque nous voyons un objet d’habitude, nous ne le voyons pas ».

Les caractéristiques de la conclusion pouvant légèrement varier selon le support, nous vous présentons ci-dessous un tableau récapitulatif pour chaque écrit.

Exemple de conclusion d’un rapport de stage

Pour conclure, j’ai effectué mon stage de fin d’études de master en marketing international, en tant que manager pour le marché français au sein de l’entreprise Sparlox à Londres. Lors de ce stage de six mois, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques acquises durant ma formation à l’université de Paris I, tout en étant confronté aux difficultés réelles du monde du travail et du management d’équipes.

Après ma rapide intégration au sein de l’entreprise, j’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs missions en marketing et de développer des stratégies d’implantation à l’international.

Ce stage a été très enrichissant pour moi, car il m’a permis de découvrir le domaine de l’agroalimentaire, ses acteurs et ses contraintes. Il m’a permis de participer concrètement à ses enjeux au travers mes missions en management de projet, marketing et organisation d’événements. Ce stage m’a aussi fait comprendre que les missions administratives n’étaient pas les plus adaptées à mon profil et que les missions internationales me passionnaient le plus. Je préfère ainsi m’orienter vers un poste lié à la gestion de projet à l’international.

Cette expérience m’a permis de répondre aux questionnements que j’avais en ce qui concerne les moyens utilisés par les entreprises pour s’adapter au changement de leur environnement. L’entreprise qui m’a accueilli pendant ce stage faisait face à une période charnière, et je suis très fier d’y avoir contribué. L’évolution des usages et l’adaptation de l’entreprise au changement de son environnement m’ont permis de comprendre l’importance des enjeux économiques dans la définition des stratégies à adopter.

À la fin de mon stage, l’entreprise a décidé d’ouvrir un bureau en Chine et de pénétrer le marché pour les produits laitiers. Cette nouvelle démarche met en exergue l’importance pour une entreprise de chercher des débouchés dans les pays émergents.

Exemple de conclusion d’un mémoire

Ce mémoire avait pour ambition de mesurer l’autorité du texte de Jean-Paul Sartre « Orphée noir », préface à l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, en se demandant si « Orphée noir » constitue à la fois une préface, une œuvre littéraire, et un manifeste de la négritude.

Il a fallu dans un premier temps définir la notion même d’autorité d’un texte, examiner les caractéristiques inhérentes au texte et ne sélectionner que les plus pertinentes.

Au moyen de l’analyse lexicométrique grâce au logiciel Tropes, de l’analyse du discours plus régulièrement, mais aussi de l’histoire littéraire, il a été possible de se lancer dans ce travail minutieux. Ainsi, les spécificités énonciatives, telles que la mise en scène de la préface et la présence des guillemets, dénotaient une volonté de créer un discours préfaciel inédit.

Il convenait alors de s’intéresser à la réception de la préface. Un parti fort a été adopté dans cette dernière étape, celui de rechercher, sans vraiment sélectionner, quelques manifestations d’opinions à l’égard d' »Orphée noir », et de confronter les différents points de vue apparaissant dans ces articles. L’échantillon laissait entrevoir des disparités dans la façon de se représenter le texte, selon les auteurs, et donner matière à l’analyse.

L’idée selon laquelle « Orphée noir » a fait, et fait toujours autorité en tant que préface, œuvre littéraire et manifeste de la négritude, mérite d’être modérée. Comme le dit si justement Frantz Fanon, « Orphée noir « est » une date dans l’intellectualisation de l’exister noir”. Première réelle tentative de théorisation de la négritude, la préface est symbolique car elle marque un tournant majeur. Dès lors, de nouveaux débats intellectuels sont nés et ont été nourris de cette pensée.

Le texte « Orphée noir » n’a pas eu le rayonnement attendu dans l’Hexagone. De nombreux ouvrages de référence (manuels et encyclopédies) sur la négritude ne le mentionnaient jamais, contrairement au recueil d’essais et d’articles dont il faisait partie, Situations III. Aussi le bilan est-il mitigé pour l’autorité, en France, d' »Orphée noir » en tant que manifeste de la négritude.

À l’aube des années 1960, « Black Orpheus « , la traduction anglaise d' »Orphée noir », paraît dans la revue Presse africaine. Il rencontre un franc succès, dont les raisons sont multiples. Sartre étant considéré comme une éminence littéraire et un homme de résistance au sortir de la guerre, le texte était attendu de son public et de la critique. Dans une Amérique en pleine mutation, en proie aux conflits socioculturels et politiques, les thématiques développées par Sartre sur la négritude dépeignent parfaitement les problématiques liées à la ségrégation. À partir de ce constat, nous pouvons d’ores et déjà envisager une nouvelle piste de recherche. En effet, nous pourrions nous demander à présent pourquoi la réception d' »Orphée noir » n’a pas été aussi positive en France qu’aux États-Unis, alors même que le contexte historique de racisme envers le Noir est commun aux deux pays. Ce travail de mémoire se voulait principalement linguistique, mais dans cette nouvelle perspective, il serait pertinent de procéder à une étude transdisciplinaire qui investirait des champs tels que l’Histoire et la littérature afro-américaine, ou encore la sociologie.

Exemple de conclusion d’une thèse

Voir un exemple

Dans une dissertation, un rapport de stage, un mémoire ou une thèse, écrire une bonne conclusion nécessite :

- de mentionner toutes les parties composant la conclusion (par exemple : retour sur la problématique, analyse des résultats énoncés dans le développement et réponse à la problématique en fonction de ceux-ci, proposition d’ouverture sur le sujet) ;

- de respecter les règles d’orthographe et de syntaxe ainsi que le style académique (écrire avec clarté, précision, concision, neutralité et cohérence).

Une conclusion comprend généralement :

- un retour sur la problématique énoncée en introduction ;

- une analyse des résultats mentionnés dans le développement et une réponse à la problématique en fonction de ceux-ci ;

- une perspective d’ouverture sur le sujet.

Néanmoins, selon le type de document à rendre (dissertation, mémoire, etc.), ces parties peuvent varier quelque peu. Nous vous recommandons la lecture de notre article sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus.

Citer cet article de Scribbr

Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.

Costes, A. (2020, 01 juillet). La conclusion : une fin réussie. Scribbr. Consulté le 14 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/conclusion-academique/

Cet article est-il utile ?

Agathe Costes

D'autres étudiants ont aussi consulté..., le style académique : comment le respecter , l’avant-propos dans les écrits académiques, remerciements : comment bien les rédiger .

Rédiger le développement et la conclusion de la dissertation

- Il se rédige directement au propre sur la copie après avoir recopié l'introduction et sauté une ou deux lignes.

- Il comprend au minimum deux grandes parties (maximum quatre), chaque grande partie comprenant entre deux et quatre sous‑parties.

- L'ensemble est intégralement rédigé et obéit à des codes de rédaction et de présentation spécifiques.

- Chaque sous‑partie développe un seul argument en un seul paragraphe : 1. Annonce de l'idée directrice. 2. Approfondissement de cette idée. 3. Justification par des exemples issus de l'œuvre (analyse de passages, résumé précis, citations éventuelles). 4. Phrase conclusive. → Employez les connecteurs logiques ■ pour marquer votre progression (voir p. 312 ) et insérez correctement les citations .

- Après votre développement, faites un saut de ligne et rédigez le paragraphe de conclusion en deux temps : 1. Bilan : vous rappelez les idées principales en les reformulant et en montrant comment elles répondent à la problématique choisie. 2. Ouverture : élargissez la réflexion en proposant un lien avec une autre œuvre ou placez le sujet dans une perspective plus large (la pensée critique de l'auteur, le genre, l'histoire littéraire...).

S'exercer

Vers le bac, une erreur sur la page une idée à proposer .

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

Oups, une coquille

j'ai une idée !

Nous préparons votre page Nous vous offrons 5 essais

La dissertation pour l'écrit du bac de français

Méthode et conseils, texte officiel, analyser le sujet, rechercher les arguments et élaborer le plan, rédiger la dissertation.

haut de la page

© bacdefrancais.net - Plan du site - Toute reproduction est strictement interdite et constitue un délit

« LA POÉSIE EST-ELLE SURTOUT DESTINÉE À L’EXPRESSION DES SENTIMENTS PERSONNELS ? » : une dissertation

Rédigé le 12 October 2021

10 minutes de lecture

- 01. Corpus du sujet :

- 02. Rappel de la méthode générale en dissertation

- 03. Les enjeux du sujet sur la poésie et l'expression des sentiments personnels

- 04. Rédaction de la dissertation

Corpus du sujet :

Texte a : pierre de ronsard, « une beauté de quinze ans enfantine », les amours de cassandre (1552).

Une beauté de quinze ans enfantine, Un or frisé de maint crêpe annelet, Un front de rose, un teint damoiselet, Un ris qui l’âme aux Astres achemine ; Une vertu de telle beauté digne, Un col de neige, une gorge de lait, Un cœur jà mûr en un sein verdelet, En Dame humaine une beauté divine ; Un œil puissant de faire jours les nuits, Une main douce à forcer les ennuis, Qui tient ma vie en ses doigts enfermée ; Avec un chant découpé doucement Or’ d’un souris, or’ d’un gémissement, De tels sorciers ma raison fut charmée.

Texte B : Charles Baudelaire, « A une passante », Les Fleurs du mal, 1857

La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, Une femme passa, d’une main fastueuse Soulevant, balançant le feston et l’ourlet; Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan, La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair… puis la nuit! – Fugitive beauté Dont le regard m’a fait soudainement renaître, Ne te verrai-je plus que dans l’éternité? Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être! Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, O toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!

Texte C : Henri Michaux, « Télégramme de Dakar », Plume, 1938 (extrait)

Dans le noir, le soir. auto dans la campagne. Baobabs, Baobabs, baobabs, Plaine à baobabs. Baobabs beaucoup baobabs baobabs près, loin, alentour, Baobabs, Baobabs. Dans le noir, le soir, Sous des nuages bas, blafards, informes, loqueteux, crasseux, en charpie, chassés vachement par vent qu’on ne sent pas, sous des nuages pour glas, immobiles comme morts sont les baobabs. Malédiction ! Malédiction sur CHAM ! Malédiction sur ce continent ! Village village endormi village passe De nouveau dans la plaine rouverte : Baobabs Baobabs baobabs Baobabs Afrique en proie aux baobabs ! Féodaux de la Savane. Vieillards-Scorpions. Ruines aux reins tenaces. Poteaux de la Savane. Tams-tams morbides de la Terre de misère. Messes d’un continent qui prend peur Baobabs. Village Noirs Noirs combien plus noirs que de hâle Têtes noires sans défense avalées par la nuit. On parle à des décapités les décapités répondent en « ouolof » la nuit leur vole encore leurs gestes. Visages nivelés, moulés tout doux sans appuyer village de visages noirs village d’un instant village passe Baobab Baobab Problème toujours là, planté. Pétrifié — exacerbé arbre-caisson aux rameaux-lourds aux bras éléphantiasiques, qui ne sait fléchir. Oh lointains Oh sombres lointains couvés par d’autres Baobabs [...]

Rappel de la méthode générale en dissertation

Comprendre le sujet.

D'abord, il vous faut décortiquer les termes du sujet.

Reformuler le sujet

A partir de cette première analyse, vous pouvez également reformuler le sujet (souvent très utile).

Diviser le sujet en sous-questions

Ces sous-questions peuvent notamment vous être utiles pour établir vos parties et vos sous-parties.

Chercher des idées

Les idées doivent s'appuyer sur des exemples, lesquels doivent, inversement, vous offrir les idées. Ainsi :

- appuyez-vous sur le corpus du sujet pour vos exemples

- trouvez, à partir de votre cours et de vos connaissances, d'autres exemples

Le choix du plan

A partir de ces travaux préparatoires, vous devez finalement dégager un plan , généralement en trois parties et trois sous-parties (mais pas obligatoirement), chacune étayée d'exemples tirés du corpus et de vos connaissances personnelles.

Les enjeux du sujet sur la poésie et l'expression des sentiments personnels

Lorsque vous vous confrontez au sujet d’une dissertation, il vous faut bien identifier les termes qui posent un problème, ou qui témoignent d’une tension. Munissez-vous de stabylos de couleurs différentes, et surlignez les mots qui doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.

A la fin de votre analyse du sujet, essayez donc de reformuler la question ! C’est souvent un bon moyen pour établir votre propre problématique, et pour vérifier si vous avez bien saisi le propos.

- Le sujet ne convoque qu'un seul genre littéraire : la poésie. Vos exemples ne devront donc être tirés que de la poésie : oubliez le théâtre et les romans pour un moment !

- Le sujet se concentre sur la « poésie » et l'« expression » : il faut donc vous demander ce qu'est la nature de la poésie , quelles sont ses fonctions et son rôle .

- Le sujet propose de lui-même une modélisation avec « surtout » : ce mot vous invite à dépasser l'idée d'une poésie comme étant seulement une tribune pour l'expression de sentiments personnels. vous devrez trouver des exemples de poésie qui se donne d'autres fonctions (la dénonciation politique ? la célébration de la beauté ? etc.)

Ainsi, à terme, nous pouvons reformuler le sujet de la manière suivant :

« Quelles seraient les fonctions de la poésie, outre celle d'exprimer les sentiments du poète ? »

Trouver des idées

D’abord, scindez votre sujet en plusieurs sous-questions :

- Qu'est-ce qui relève du sentiment personnel ?

- Quels sont les techniques littéraires pour l'exaltation du moi ?

- Quels sont les fonctions de la poésie ?

- Comment la poésie touche-t-elle son lecteur ?

- Quel est le rôle du poète au sein de la société ?

- Quelle influence la poésie possède-t-elle ?

Faites ensuite une liste de poètes et de poèmes, qui répondent à ces questions . Par exemple :

- Horace, poète latin, qui définit la poésie comme de la « peinture », donc comme technique de représentation

- Baudelaire et sa théorie des correspondances, faisant du poète un « voyant »

- Victor Hugo et la poésie engagée (« L'enfant »)

Enfin, pour votre rédaction, n’oubliez pas l’ordre suivant au sein de vos paragraphes :

- Une affirmation

- Un argument

- Un exemple (tiré de la poésie)

Rédaction de la dissertation

Introduction.

A lire la poésie romantique du XVIIIème siècle , qui parle d'amour et de souffrance, il est facile de faire l'amalgame imprudent entre poésie et exaltation du sentiment personnel. Nombreux sont en effet les poèmes où la tristesse, la peur de la mort, la mélancolie, la joie amoureuse occupent la place centrale. Pourtant, comme médium littéraire, la poésie semble à même de servir une cause , puisqu'elle fait passer un message à un public.

Annonce de la problématique

Dès lors, la poésie sert-elle seulement le poète qui veut partager au monde ses sentiments ?

Annonce du plan

Nous verrons dans un premier temps que la poésie sert effectivement la cause lyrique, plus facilement encore que n'importe quel autre genre littéraire. Mais l'histoire nous a montré qu'elle est un formidable outil de communication, à même de célébrer la beauté ou de sensibiliser un public.

La poésie, lieu d'expression des sentiments personnels

Le poète sait très bien se servir de son art pour exalter ses sentiments, positifs ou négatifs. Les procédés de la poésie peuvent l'expliquer.

La poésie et les sentiments positifs

La poésie est une manière très fameuse d'exalter le je et de célébrer le tu . De nombreux poèmes sont écrits à la première personne et témoignent ainsi de la présence du poète. Ainsi du poème « A une passante », de Charles Baudelaire, qui se met en scène attablé à une terrasse, et s'adresse à un « tu » fuyant qu'il aurait pu aimer.

Car la poésie célèbre très souvent l'amour , sentiment susceptible de provoquer les meilleures inspirations et les plus beaux poèmes . Pierre de Ronsard a ainsi écrit la majeure partie de ses textes pour applaudir la beauté des femmes, telles que Cassandre ou Hélène, prénoms qui correspondent aussi ses recueils.

Mais l'amour se décline également à travers d'autres thèmes : Du Bellay, dans Les Regrets (1558), revendique son amour pour sa terre natale, l'Anjou ; Hugo clame son amour pour la liberté ; Francis Ponge célèbre son amour pour les choses, dans son recueil éponyme ( Le parti pris des choses , 1942).

Mais le sentiment n'est pas qu'une affaire de bonheur, et les poètes savent aussi parler des événements qui les brisent...

Sublimation de la douleur

De la même manière que l'allégresse issue du sentiment amoureux, les douleurs liées à la séparation et la mort sont des thèmes récurrents de la poésie . Le poète aime à écrire au sujet de ce qui l'attriste ou le détruit. Ainsi, Victor Hugo, dans son poème très connu « Demain dès l'aube », extrait des Contemplations (1847), parle de la douleur de la perte de sa fille, et raconte comment il se rend au cimetière :

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

C'est que le poète trouve dans la poésie une occasion de sublimer la douleur , soit de la rendre pure et idéale, de la transformer en beauté. C'est le sens, notamment, du poème « Nuit de Mai » (1835), écrit par Alfred de Musset. Il se met en scène parlant avec la Muse, tandis qu'il souffre d'une rupture amoureuse. La Muse - c'est-à-dire la poésie - l'exhorte à créer à partir de cette douleur , plutôt que de se morfondre :

Poète, prends ton luth ; c'est moi, ton immortelle, Qui t'ai vu cette nuit triste et silencieux, Et qui, comme un oiseau que sa couvée appelle, Pour pleurer avec toi descends du haut des cieux. Viens, tu souffres, ami. Quelque ennui solitaire Te ronge, quelque chose a gémi dans ton cœur ; Quelque amour t'est venu, comme on en voit sur terre, Une ombre de plaisir, un semblant de bonheur.

La poésie permet ainsi de se libérer dans les mots et dans les sons , de faire exister bonheur et malheur, pour compenser en beauté les déceptions de la réalité. C'est que la poésie se prête particulièrement bien à l'expression des sentiments, d'où l'amalgame que l'on fait souvent entre les deux...

L'opportunité de la poésie

Le poète est un être particulièrement sensible et reçoit les choses de la façon la plus intense, disposant des mots pour le dire. C'est l'idée de Pierre Reverdy, dans son essai Cette émotion appelée poésie (1947) : pour celui-ci, le poète est celui qui parvient à trouver la juste expression pour faire coïncider le sentiment intérieur et la chose ou l'événement. Il accompagne ainsi le lecteur dans son rapport au monde.

En outre, le langage poétique possède de multiples procédés pour faire accéder à son intériorité : hyperboles, rimes, versification, métaphores, métonymie, etc. sont autant de moyens à disposition pour établir des parallèles illuminants. Elle peut ainsi mettre d'autant plus facilement des mots sur des sentiments généralement indicibles , comme le fait Stéphane Mallarmé, avec son « Sonnet en X » (1899).

Mais la poésie est un médium littéraire avant tout : si ses caractéristiques propres la rendent particulièrement opportune pour l'expression sentimentale, elle peut utiliser ces mêmes moyens au service d'autres ambitions.

La poésie, porte-voix de l'humanité

La poésie est avant tout une manière de représenter le monde, qu'il relève de l'intériorité ou non. Mais parce qu'elle se destine à un public, elle peut aussi être engagée, efficacement. Ses procédés sont autant d'atouts pour ce faire.

La poésie, avant tout un laboratoire du langage

Comme l'affirmait Saint-John Perse, poète du XXème siècle, la poésie a pour fonction de « déraciner les mots », et cela, selon Jean Cocteau, afin de « dévoiler le monde ».

Le matériau premier de la poésie est évidemment le mot . C'est ainsi qu'ils sont à même de subir toutes les transformations possibles sous la main du poète, qui s'autorise tout dans l'espoir de provoquer une révélation opportune . Ainsi, dans « Télégramme de Dakar », Henri Michaux multiplie les « baobabs » pour s'amuser avec la sonorité [b] et reproduire la vision africaine d'une omniprésence de baobabs.

La poésie se fait donc moyen de connaissance non scientifique et non rationnelle , mais qui permet d' explorer le monde et de décrypter les enjeux du monde. Cela passe souvent par un retour aux sensations , comme Charles Baudelaire qui se plonge dans ses souvenirs à la faveur de « Parfums exotiques » ( Les Fleurs du mal , 1857).

En somme, le poète élabore et déploie sa vision particulière du monde , se faisant « voyant » pour ses lecteurs, et créant des liens inattendus , qui révèlent la beauté en toutes choses. C'est le parti de Francis Ponge, dans son recueil Le Parti pris des choses, publié en 1942.

Mais la poésie sait aussi faire passer un message politique, de manière plus prosaïque, pour se faire une place au sein de la société.

La poésie engagée, une arme au service du monde

Certains poètes trouvent dans la poésie un moyen d'action politique , pour conscientiser les lecteurs au sujet de problèmes graves. C'est un usage notamment développé et imposé par Victor Hugo, avec par exemple « L'Enfant » dans son recueil Les Orientales (1829). Là, il documente les horreurs de la guerre, à la suite du massacre de l'île de Chio par les Turcs, dont furent victimes les Grecs.

Ce poème de Victor Hugo tire en outre sa force de la forme et du rythme qu'offre la poésie . En effet, son dernier vers agit comme une chute surprenant le lecteur.

Le poète se fait donc porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix , plutôt que d'être messager de la nature. L'exemple le plus fameux est peut-être le poème « Liberté » (1942), de Paul Eluard, qui s'engage pour tous les résistants français.

Là aussi, ce poème joue de l'anaphore sur « liberté », figure de style fréquemment rencontrée dans les poèmes, et qui permet de rendre le message plus percutant encore.

La poésie est une force, par la condensation qu'elle vise, et elle peut avoir une vraie portée historique . La Fontaine, dans ses Fables , s'est plu à mettre en lumière les inégalités de la société monarchique, et jusqu'aujourd'hui, nous connaissons ses morales.

La morale constitutive du genre de la fable est par ailleurs une méthode politique, qui sied à merveille aux enjeux dont nous parlons ici.

La poésie est trop souvent cantonnée à son ambition lyrique dans l'esprit des personnes. Si elle permet souvent au poète d'exprimer ses sentiments personnels, d'explorer l'intériorité de son « moi », elle ne se réduit pourtant pas à cela.

L'histoire de la poésie montre en effet qu'elle a servi de multiples causes . De sa dimension descriptive avec Horace, poète latin, jusqu'à la poésie engagée de Paul Eluard, elle a montré sa capacité à servir des causes aussi multiples que différentes.

En somme, la poésie sert une représentation du monde , et porte en elle la capacité d'influencer son lecteur . Comme l'affirme Théodore de Banville dans Petit traité de poésie française (1871) :

« La poésie est à la fois Musique, Statuaire, Peinture, Éloquence ; elle doit charmer l’oreille, enchanter l’esprit, représenter les sons, imiter les couleurs, rendre les objets visibles, et exciter en nous les mouvements qu’il lui plaît d’y produire ; aussi est-elle le seul art complet, nécessaire, et qui contienne tous les autres »

Nous pourrions montrer, en continuité avec ce que nous avons défendu, que la posture de « l'art pour l'art », chère à certains poètes, est elle-même le véhicule d'une certaine représentation du monde...

Vous avez aimé cet article ? Notez-le !

Ancien étudiant de classe préparatoire b/l (que je recommande à tous les élèves avides de savoir, qui nous lisent ici) et passionné par la littérature, me voilà maintenant auto-entrepreneur pour mêler des activités professionnelles concrètes au sein du monde de l'entreprise, et étudiant en Master de Littératures Comparées pour garder les pieds dans le rêve des mots.

Ces articles pourraient vous intéresser

Analyse de Gargantua

Résumé de Gargantua, Rabelais (1534) ✍️ Gargantua est un roman écrit par François Rabelais au XVIe siècle, publié en 1534. Il raconte les aventures extravagantes et comiques de Gargantua, un géant aux appétits démesurés, depuis sa naissance jusqu'à sa vie adulte. 💡 Le livre est rempli d'humour, de satire sociale et de réflexions philosophiques, et[…]

29 April 2024 ∙ 6 minutes de lecture

Le Conte Philosophique : Candide, Voltaire

Candide ou l’Optimisme, Voltaire, 1759 : résumé et pistes d’analyse 💭 Candide ou l’Optimisme est un conte philosophique écrit par le philosophe Voltaire, et publié en janvier 1759. L’œuvre connu un succès sans précédent : réédité vingt fois du vivant de l’auteur, il comptait déjà six mille exemplaires vendus un mois après sa parution. Ce conte manie[…]

27 April 2024 ∙ 10 minutes de lecture

Commentaire Littéraire : Cendrars (1913)

La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, 1913 : résumé et pistes d'analyse ✍️ "La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France" (1913) est un poème épique de Blaise Cendrars. Il évoque un voyage en train à travers la Russie, mêlant la modernité de l'ère industrielle à des[…]

27 April 2024 ∙ 13 minutes de lecture

Dossier sur Candide de Voltaire

Résumé de Candide, de Voltaire (1759) 😥 "Candide" de Voltaire suit les voyages du jeune Candide à travers le monde, confronté à l'injustice, la cruauté et l'absurdité de la vie. Il cherche le bonheur malgré les nombreuses épreuves, découvrant finalement la sagesse dans la simplicité. On vous en dit plus dans cet article détaillé 👍[…]

22 February 2024 ∙ 7 minutes de lecture

Fiche Résumé sur le Théâtre

Dissertation sur le théâtre : tout ce qu'il faut savoir ! Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, de plus nécessaire que le théâtre. Louis Jouvet ? Le genre théâtral compose une grande partie de la littérature, et ce, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Qu'il soit lu ou représenté, il est est une[…]

16 February 2024 ∙ 7 minutes de lecture

Les Différents Registres Littéraires

Les différents styles littéraires d'une oeuvre 📝 Les registres littéraires sont les différentes tonalités et styles d'écriture que les auteurs utilisent pour transmettre leurs idées et émotions. Ces registres enrichissent la littérature en offrant une variété de perspectives, d'émotions et de thèmes, permettant ainsi aux lecteurs de plonger dans des mondes imaginaires et de mieux[…]

30 August 2023 ∙ 10 minutes de lecture

« Alchimie de la douleur » au BAC Français

« Alchimie de la douleur », Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire (1857) "L'Alchimie de la douleur" fait partie du célèbre ouvrage du poète Baudelaire, "Les Fleurs du Mal", publié en 1857. Cela se situe dans un contexte littéraire particulier, entre le romantisme et le réalisme. Découvrez-en plus sur ce poème en suivant notre analyse. https://open.spotify.com/episode/0ZlSASzlqkLg7XnKj1wR9R[…]

29 August 2023 ∙ 8 minutes de lecture

Le Lion et le moucheron, Fables, Jean de la Fontaine

« Le Lion et le Moucheron », Fables, Jean de la Fontaine (1668) Envie de découvrir l'une des fameuses fables de la Fontaine ? Le Lion et la Mouche est un réel incontournable. Voici une fiche de lecture complète sur la fable. Résumé de la fable : taille ne signifie pas pouvoir 🔖 Dans "Le Lion et[…]

31 July 2023 ∙ 9 minutes de lecture

Les Différents Types de Romans

Quels sont les genres romanesques et comment sont-ils construits ? La littérature, riche et diversifiée, englobe une multitude de genres, dont le roman occupe une place prépondérante. 📓 Les romans se déploient comme des mondes d'imagination où les auteurs tissent des récits captivants, peuplés de personnages inoubliables, d'intrigues complexes et d'émotions intenses. Ces œuvres littéraires[…]

28 July 2023 ∙ 6 minutes de lecture

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Cancel reply

Votre commentaire

Current ye@r *

Leave this field empty

J’aime bien votre article je vous remercie de votre aide

Ils sont excellents

Dissertation traitait sur la poésie est l’expression des sentiments personnels

Dissertation traitées la poésie est l’expression des sentiments personnels

Dissertion traitée sur la poésie negro africaine

Bonjour Joachin ! N’hésitez pas de solliciter nos professeurs particuliers sur Superprof pour une aide personnalisée et plus poussée. Il nous fera plaisir de vous aider. Bonne journée ! 🙂

- Petite section

- Moyenne section

- Grande section

- Première STMG

- Première ST2S

- Terminale STMG

- Terminale STI2D

- Terminale ST2S

- Humanités, littérature et philosophie

- Histoire-Géo.-Géopolitique-Sciences politiques

- Mathématiques

- Enseignement scientifique

- Sciences de la vie et de la Terre

- Physique-Chimie

- Spécialité anglais

- Programme Consulter le programme

- Révisions Réviser le cours

- Sujets corrigés Travailler sur des sujets corrigés

- Lexique Trouver la définition d'un mot

- Méthodologie Consulter la méthodologie

- Podcasts Écouter les podcasts

- Bilan Bilan trimestriel

- Se connecter

- Créer un compte

Guillaume Apollinaire, Alcools : dissertation, sujet de métropole, juin 2021

Ce qu'il ne faut pas faire, la bonne méthode, introduction, alcools : un geste poétique de rejet, se défaire du passé…, pour se tourner vers un monde nouveau, la poésie comme recomposition du monde moderne, l'obsession du passé, la fuite du temps, le lyrisme du souvenir personnel, vers le passé lointain, une poésie de la régénération, qui « s'invente » elle-même, circularité du temps, l'écho comme principe organisateur, le pouvoir de régénération de la poésie.

Vous trouverez sur cette page les notions de cours essentielles sur l’objet d’étude Poésie (« La poésie du XIXème au XXIème siècle) au programme des épreuves anticipées de français (EAF).

Cours sur la poésie :

♦ Les fonctions de la poésie (vidéo très importante de 10 mn) ♦ Fonction de la poésie n°1 : exprimer ♦ Fonction de la poésie n°2 : Dénoncer ou célébrer ♦ Fonction de la poésie n°3 : Révéler ♦ Fonction de la poésie n°4 : Inventer

♦ Les rimes en poésie (avec vidéo) ♦ Quiz sur l’objet d’étude poésie

Les outils littéraires pour analyser un texte poétique

♦ Les figures de style ♦ La diérèse : définition + exemples + 3 trucs infaillibles pour l’analyser ♦ Allitération : définition et astuces pour l’analyser avec brio ♦ Allitération : 3 exemples analysés

Quelque commentaires composés pour l’objet d’étude poésie :

♦ « Colloque sentimental », Verlaine ♦ A une passante, Baudelaire : commentaire ♦ L’enterrement, Verlaine (annale corrigée du bac de français 2012) ♦ Les mains d’Elsa, Aragon : commentaire ♦ La colombe poignardée et le jet d’eau : analyse ♦ Heureux qui comme Ulysse, Du Bellay ♦ Femme noire, Léopold Sedar Senghor

Mouvement littéraire utile :

♦ Le Parnasse

Recherches ayant permis de trouver cette page : poésie bac de français, poésie cours, bac français poésie, fiche poésie bac français, cours sur la poésie, cours poésie 1ière, poésie bac français.

Dissertation sur la poésie :sujet, l’introduction, résumé, conclusion.

Symbols: 26628

Words: 4747

I. Introduction

- Définition de la poésie en tant que genre littéraire permettant l’expression de la subjectivité individuelle.

- Importance de la poésie comme moyen d’explorer le monde intérieur des poètes et de partager leurs émotions, expériences et réflexions avec les lecteurs.

II. La poésie comme expression de l’expérience individuelle

Analyse de la manière dont les poètes puisent dans leur propre vécu, leurs émotions et leurs perceptions pour créer leurs œuvres poétiques., exemples de poètes célèbres tels que emily dickinson, charles baudelaire, sylvia plath, qui ont utilisé leur propre expérience individuelle comme source d’inspiration pour leur poésie., exploration de la manière dont la poésie permet aux poètes de donner voix à leur individualité et de partager leur vision unique du monde avec les lecteurs., iii. la poésie comme reflet de la subjectivité du poète, analyse de la manière dont la subjectivité du poète se manifeste dans les choix linguistiques, les thèmes abordés et les formes poétiques utilisées dans leurs œuvres., exemples de poètes qui ont utilisé leur propre voix et leur propre point de vue dans leur poésie, tels que walt whitman avec son style lyrique et sa célébration de l’individualité, ou langston hughes avec son exploration de l’identité noire dans son poème “i, too”., discussion sur la façon dont la subjectivité du poète peut influencer la manière dont les lecteurs perçoivent et interprètent la poésie., iv. la poésie comme moyen de communication personnelle, analyse de la façon dont la poésie permet aux poètes de communiquer leurs émotions, leurs pensées et leurs expériences de manière personnelle et intime., exemples de poètes qui ont utilisé la poésie comme un moyen de partager leurs histoires personnelles et leurs luttes, tels que maya angelou avec son poème “still i rise” qui exprime la résilience face à l’adversité., réflexion sur la façon dont la poésie peut établir une connexion émotionnelle entre le poète et le lecteur, en faisant appel à l’expérience individuelle partagée de l’humanité., v. conclusion, synthèse des principaux arguments présentés dans la dissertation., réaffirmation de l’importance de l’individuel et du personnel dans la poésie en tant que moyen d’expression de la subjectivité des poètes., ouverture sur la manière dont la poésie continue d’évoluer en tant que forme d’art pour explorer la complexité de l’expérience humaine et nourrir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure., définition de la poésie en tant que genre littéraire permettant l’expression de la subjectivité individuelle. la poésie est un genre littéraire unique qui offre aux poètes un espace privilégié pour exprimer leur subjectivité individuelle. en tant que forme d’art, la poésie permet aux poètes d’utiliser les mots comme des pinceaux pour peindre leur monde intérieur, leurs émotions, leurs expériences et leurs réflexions de manière personnelle et intime. la poésie offre une liberté de langage et de forme qui permet aux poètes d’explorer leur propre subjectivité et de partager leur vision du monde d’une manière authentique et personnelle. c’est un moyen puissant pour les poètes de donner voix à leur individualité et de créer des œuvres uniques qui reflètent leur perception singulière de la réalité. la poésie permet ainsi aux poètes de transmettre leur voix intérieure et de communiquer leur monde intérieur d’une manière profonde et émotionnelle. importance de la poésie comme moyen d’explorer le monde intérieur des poètes et de partager leurs émotions, expériences et réflexions avec les lecteurs..

La poésie revêt une importance particulière en tant que moyen d’explorer le monde intérieur des poètes et de partager leurs émotions, expériences et réflexions avec les lecteurs. Elle offre une fenêtre unique sur la complexité de l’âme humaine, permettant aux poètes d’exprimer leur vécu, leurs joies, leurs peines, leurs rêves et leurs angoisses de manière profonde et authentique. La poésie agit comme un véhicule d’expression émotionnelle, permettant aux poètes de traduire en mots les sentiments indicibles, les expériences vécues et les pensées profondes. Elle offre également un moyen de communication intime entre le poète et le lecteur, créant un lien émotionnel qui transcende les frontières de la langue et de la culture. La poésie permet ainsi aux poètes de partager leur monde intérieur avec les lecteurs, offrant une compréhension plus profonde de l’expérience humaine et suscitant une résonance émotionnelle chez ceux qui la lisent.

L’analyse de la manière dont les poètes puisent dans leur propre vécu, leurs émotions et leurs perceptions pour créer leurs œuvres poétiques révèle la dimension intime et personnelle de la poésie. Les poètes puisent souvent dans leur propre expérience de vie, leurs émotions et leurs perceptions du monde pour nourrir leur création poétique. Leur vécu devient ainsi une source d’inspiration pour exprimer leurs émotions les plus profondes, leurs joies et leurs peines, leurs questionnements et leurs observations sur le monde qui les entoure. Les poètes puisent également dans leurs perceptions uniques du monde, que ce soit à travers leurs sens, leur imaginaire ou leur vision du monde, pour créer des images poétiques saisissantes et évocatrices. Leur capacité à exprimer leur propre vécu, leurs émotions et leurs perceptions avec une langue soigneusement choisie et des formes poétiques variées permet aux poètes de créer des œuvres poétiques riches en émotion, en sensibilité et en authenticité. L’analyse de cette dimension personnelle de la poésie offre une compréhension plus profonde du processus créatif des poètes et de la manière dont leurs propres expériences et émotions sont tissées dans la trame de leurs œuvres poétiques.

De nombreux poètes célèbres ont utilisé leur propre expérience individuelle comme source d’inspiration pour leur poésie, créant ainsi des œuvres intenses et profondément personnelles. Un exemple notable est Emily Dickinson, une poétesse américaine du XIXe siècle, connue pour sa poésie introspective et émotionnelle qui explore des thèmes tels que la mort, l’amour et la nature. Dickinson puisait dans sa propre vie recluse et introspective pour créer une poésie qui exprimait sa vision unique du monde et ses émotions les plus profondes.

Un autre exemple est Charles Baudelaire, un poète français du XIXe siècle, connu pour son recueil de poèmes “Les Fleurs du Mal”. Baudelaire puisait dans sa propre expérience de la vie urbaine, de la décadence et de la mélancolie pour créer une poésie sombre, intense et provocatrice qui explore les côtés obscurs de l’existence humaine.

Sylvia Plath, une poétesse américaine du XXe siècle, est également un exemple marquant de l’utilisation de l’expérience individuelle dans la poésie. Plath puisait dans sa propre lutte avec la dépression, la douleur émotionnelle et les expériences de vie pour créer une poésie puissante, viscérale et souvent autobiographique qui aborde des thèmes tels que la féminité, la maternité et l’identité.

Ces exemples illustrent comment les poètes célèbres ont utilisé leur propre expérience individuelle comme source d’inspiration pour créer une poésie authentique et profondément personnelle qui a marqué leur époque et continue d’émouvoir les lecteurs à travers les siècles.

La poésie offre aux poètes une plate-forme pour donner voix à leur individualité et partager leur vision unique du monde avec les lecteurs. En exprimant leurs émotions, leurs réflexions, leurs perceptions et leurs expériences à travers la poésie, les poètes peuvent communiquer leur perspective personnelle du monde et offrir un regard neuf sur la réalité. La poésie permet aux poètes de s’exprimer d’une manière créative et artistique, en utilisant des mots, des images et des formes poétiques pour créer un langage distinctif qui reflète leur individualité. Les poètes peuvent ainsi partager leur monde intérieur, leurs pensées les plus profondes et leurs émotions les plus sincères avec les lecteurs, créant ainsi une connexion intime et authentique avec leur public. La poésie permet aux poètes de briser les conventions littéraires, de défier les normes sociales et de transmettre leur propre voix unique, offrant ainsi une diversité de perspectives et d’expériences qui enrichissent la littérature et la compréhension de la condition humaine.